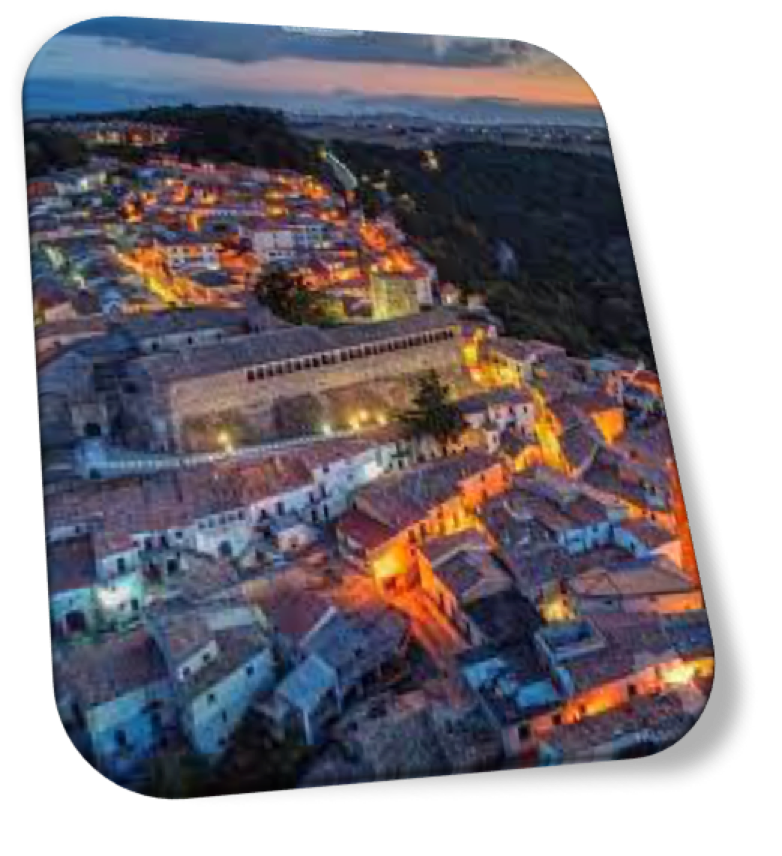

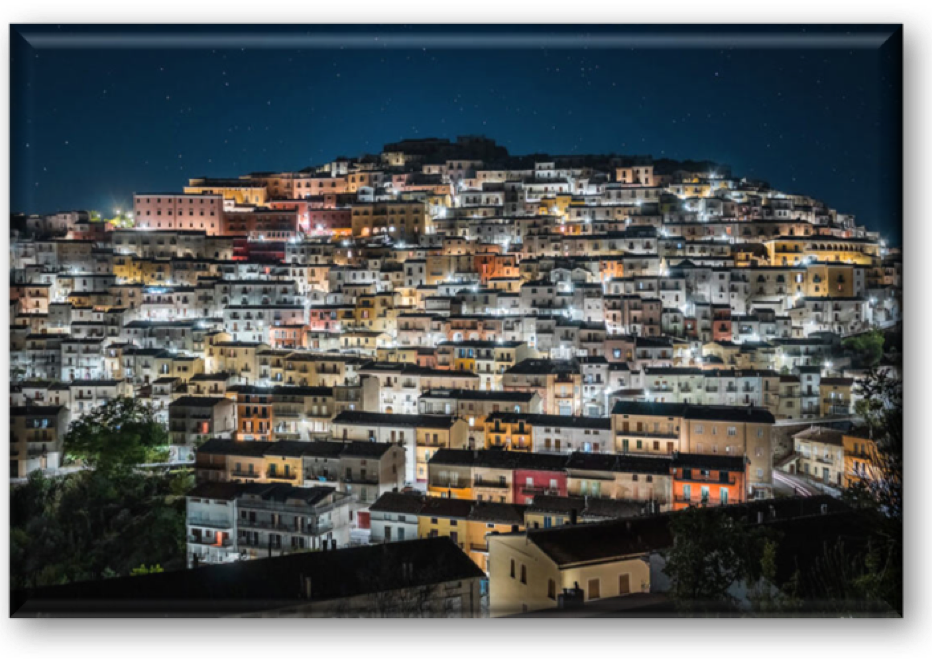

Monteverde è un comune italiano di 710 abitanti[1] della provincia di Avellino in Campania. Il comune è incluso nel circuito dei borghi più belli d'Italia, si colloca nell'Appennino campano, all'estremità orientale dell'Irpinia. Il centro abitato si erge su di un'impervia altura situata a cavallo tra il torrente Osento e il fiume Ofanto.

La storia di Monteverde ha origini neolitiche, con testimonianze che risalgono a oltre 4.000 anni fa. In particolare, in località Serro della Croce, sono stati rinvenuti diversi manufatti litici di quell'epoca.

Tra il IV e il III secolo a.C. nacque l'insediamento irpino nel sito, attraverso un villaggio agricolo-pastorale, fortificato con una imponente cinta muraria di cui ancora si vede qualche resto. I romani e i lucani, nel 293 a.C., distrussero l'insediamento e i pochi superstiti continuarono a resistere abitando le grotte del Serro del Castello.

Durante il Medioevo, nacque una piccola comunità diocesana accorpata alla vicina Carbonara (odierna Aquilonia). Monteverde passò alla dominazione dei Normanna nel 1059 con Goffredo, suo primo signore.

Il documento in cui risulta il Castrum Montis Viridis, cioè l'odierna Monteverde, risale, invece, all'epoca longobarda.

Il comune di Monteverde sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un borgo di 771 abitanti, situato a 740 metri sul livello del mare e a 98 km da Avellino, lembo orientale estremo della provincia irpina. Il territorio si estende per 39,23 km² e i comuni confinanti sono: Aquilonia, Lacedonia e Melfi. È attraversato dal grande fiume Ofanto e dall'Osento.

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire dal latino Mons Viridis che unisce la presenza delle montagne e la ricchezza della vegetazione. Gli abitanti sono detti monteverdesi e Santa Caterina d'Alessandria è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Castello baronale (Principi Grimaldi) - Costruito in pietra locale e innalzato dai Longobardi a difesa dei confini del ducato di Benevento.

• Cattedrale S. Maria di Nazareth - Edificio religioso dedicato a Santa Maria di Nazareth.

• Museo M.I.GRA (Museo Interattivo del grano - La donna nella civiltà contadina) - Nove stanze che raccontano la crescita della figura femminile nella vita contadina, in parallelo a quella del grano.

• Lago San Pietro - Lago artificiale immerso nel verde di sconfinati boschi, con aree attrezzate e scenario de "Il Grande Spettacolo dell'Acqua".

• Serro della Croce - Percorso naturalistico accessibile anche a chi ha difficoltà motorie, uditive e visive.

• Borgo di Monteverde - Percorso storico e culturale che si snoda lungo le vie del borgo e conduce fino al castello, potendo visitare alcune strutture architettoniche, come la Casa dell’Elefante e la Porta Murata.

• Chiese - Santa Maria del Carmine, Chiesa di Sant’Antonio, Chiesa di San Rocco.

• Serro dell'Incoronata - Percorso religioso accessibile con Via Crucis per non vedenti. Giunti alla chiesetta, costruita nel 1700 e ristrutturata dagli emigrati in America nel 1948, è possibile, come vuole la tradizione, esprimere un desiderio dopo aver terminato i tre giri intorno alla chiesetta mentre si suona la campanella.

• Percorso dei Palmenti - Tini scavati nelle rocce, risalenti all'anno 1000 circa, tra i quali alcuni sono espressione di un'architettura rurale di grande qualità.

EVENTI

• Il Grande Spettacolo dell'Acqua - Un evento straordinario che racconta in modo suggestivo, attraverso spettacoli d'acqua, luci e danze, la vita e i valori di San Gerardo Maiella.

• Il Paese della Luce - Serate organizzate sempre di sabato da maggio a settembre, tra fascino e degustazioni, con il borgo illuminato.

• Festa di San Michele Arcangelo - Festa cui si svolge la processione fino alla Badia di San Michele a Monticchio.

• Festa della Madonna della Neve - Festa che svolge il 5 agosto.

• Festa della Madonna del Carmelo - Festa che si svolge il 18 agosto.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• La focaccia contadina - Fatta di farina di mais e utilizzata al posto del pane, oppure per arricchire il bollito di verdure.

• Pasta fatta in casa - Ravioli, orecchiette, cavatelli, lasagne.

• Insaccati - Di maiale come salsiccia, capocollo e soppressata.

• Prodotti caseari - Di allevamento bovino brado, come scamorza, caciocavallo, ricotta, formaggio stagionato e fresco.

• Birra Serrocroce - Prodotta interamente da filiera agricola, con orzo coltivato in loco.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta

Aquilonia (Carbonara fino al 1863, Carunàr in dialetto locale[4]) è un comune italiano di 1 485 abitanti[1] della provincia di Avellino in Campania.Le antichissime origini dell'antica Carbonara, chiamata solo in seguito Aquilonia, sono attestate dai numerosi ritrovamenti archeologici nella zona, soprattutto sull'altopiano ofantino, di un insediamento di origine sannita risalente ai secoli V e IV a.C. Proprio in quel periodo storico, tra l'altro, Carbonara-Aquilonia, come anche altri centri limitrofi, fu coinvolta nelle guerre contro Roma.

Di questa terra si sa, inoltre, che nel Medioevo divenne un centro militare, un presidio della vallata dell’Osento e dell’Ofanto, arricchendosi di una fortezza.

È dopo la cruenta sommossa popolare filoborbonica contro l'Unità italiana che, nel 1861, Carbonara prese il nome di Aquilonia.

Il paese fu completamente distrutto dal terremoto del 1930 e fu in seguito ricostruito in un luogo posizionato ancora più in alto rispetto a prima.

Il comune di Aquilonia sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 1.617 abitanti, situato a 750 metri sul livello del mare e a 93 km da Avellino. Il territorio si estende per 56,15 km² e i comuni confinanti sono: Bisaccia, Calitri, Lacedonia, Melfi, Monteverde e Rionero in Vulture. È attraversato dal grande fiume Ofanto, dal torrente Osento e dal Lago San Pietro in cui si trova la diga.

L'etimologia del nome, originariamente Carbonara, sembrerebbe provenire dal significato latino bruna, "oscura", in riferimento ai vasti e folti boschi anticamente presenti, oppure derivare da una pietra scistosa presente sul territorio che, bruciando, produce solo calore senza consumarsi: assunse il nome di Aquilonia dopo il 1861, per volontà politica dell'amministrazione liberale del tempo. Gli abitanti sono detti aquilonesi e San Vito è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Museo Etnografico "Beniamino Tartaglia" - Tra i più grandi in Italia, recupera la memoria della vita, del lavoro e della cultura di una società contadina e artigiana nella sua quotidianità, umile e dignitosa, concreta e ingegnosa.

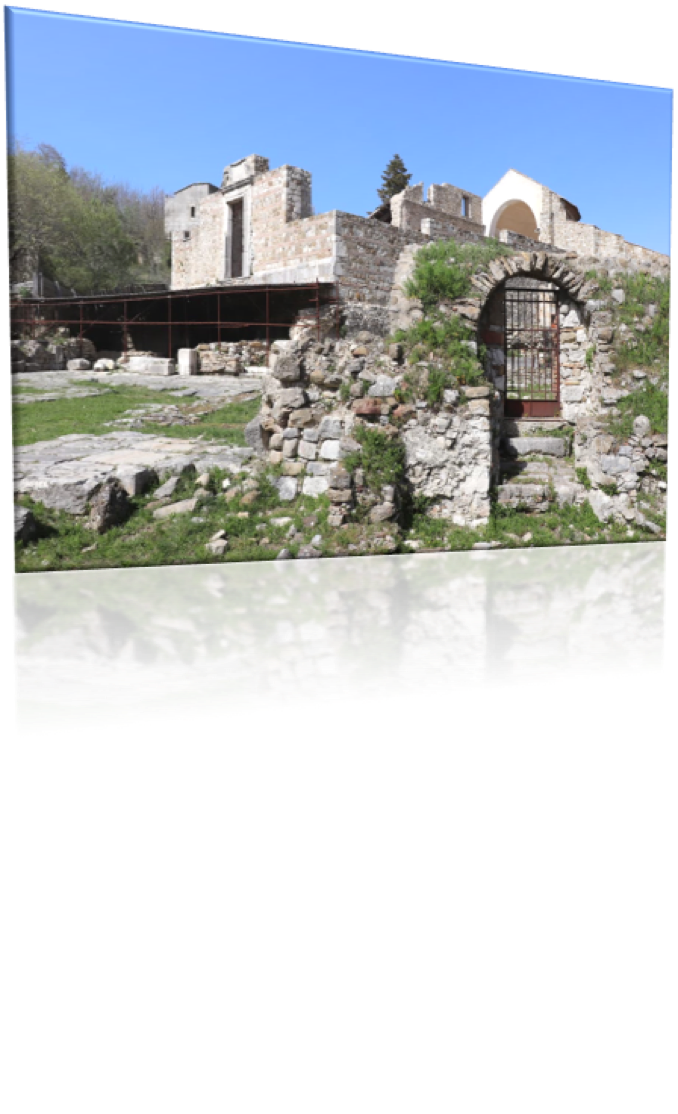

• Parco Archeologico di Carbonara - Di notevole interesse storico, presenta intatto l'originario tracciato urbano. Si trova a meno di 1 km dal centro ed è la memoria storica di tutti gli aquilonesi.

• Museo delle Città Itineranti - Situato nel Parco Archeologico, è allestito con documenti storici, grafici, foto, filmati d’epoca, video e pannelli esplicativi.

• Badia di San Vito - Edificio religioso le cui origini risalgono alla metà del XIII secolo e che oggi presenta una facciata a capanna, caratterizzata da un portale squadrato, con architrave centrale.

• Lago San Pietro - Noto anche come Lago Aquilaverde, sorge nella valle d'Osento ed è un luogo rigoglioso di una flora lussureggiante e una fauna straordinaria.

• Palazzo Vitale - Palazzo storico nel Borgo di Carbonara, si sviluppa su tre livelli. L’impianto tipologico risale alla seconda metà del 700. Oltre a essere un “Centro Studi delle Colture Locali e del Mediterraneo”, si candida a diventare una “Banca del Gusto”.

• Chiese - Parrocchia Santa Maria Maggiore, Chiesa di San Giovanni, Chiesa dell'Immacolata Concezione.

• Fontane storiche - Fontana del Paese Vecchio, Fontana di San Vito, Fontana di Pozzo Monticchio, Fontana Senna, Fontana Lu Pisciolo e Fontana dell'Angelo.

• Altro - Resti del castello di Pietrapalomba, Tracce del Castello del Borgo di Carbonara e relativa murazione, Casino di caccia di Pietrapalomba, Casino di caccia del Principe Capece, Masseria storica Polestra con annessa Cappella di S. Alfonso De' Liguori, Resti dei mulini della Diga S. Pietro, Giurazza e Dionino, Palmento per la molitura delle olive in località Pietrapalomba, Percorso Natura "Valle dei Mulini Monte la Guardia", Foreste Monte Arcangelo, Sassano e Pietra Palomba.

EVENTI

• Festa di San Vito - Tradizionali festeggiamenti per il Santo Patrono, in programma nei mesi di maggio e giugno.

• La Notte del Grano - Evento con scene di vita agreste, musica, cultura e prodotti tipici, in programma nel mese di giugno.

• Festa di San Pietro Martire - La manifestazione si svolge il 29 aprile e vede coinvolto soprattutto il mondo contadino.

• Sagra Gastronomica - Si svolge ad agosto per le strade del paese e nell'antica Carbonara, per far rivivere i piatti e l'antica tradizione gastronomica.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Corresce re cocozza janca PAT - Tipiche di Aquilonia, si presentano sotto forma di sottili fettuccine di zucca a polpa bianca, disidratate al sole e dal gusto inconfondibile.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• Grano - Varietà antiche e pregiate, come il Senatore Cappelli.

• Produzioni - Vino, Orzo, Mais, Salsiccia, Sopressata e Olio di oliva.

Bisaccia ha una storia molto antica, radicata nella tradizione della lavorazione della lana e dell’allevamento di bestiame. Dai numerosi ritrovamenti, è stato possibile comprovare la presenza di una civiltà sociale preistorica, risalente al 2300 a.C. e che, già nel VII secolo a.C., commerciava maestranze e prodotti di lana, attraverso la cosiddetta “via della lana” che collegava il golfo di Manfredonia a quello di Salerno.

La prima menzione del borgo medioevale risalirebbe al 1087, in un documento in cui si parla di Roberto, Signore di Bisaccia. Questo territorio è stato attraversato dalle dominazioni romane, longobarde e normanne fino al 1230, anno in cui il feudo passò alla famiglia Contigli, privata del suo trono soltanto dall'imperatore Federico II, il quale fece ricostruire il castello di Bisaccia – quasi interamente distrutto dal terremoto del 1198 –, usandone i sotterranei come prigione. Il territorio visse, in seguito, periodi di dominazione spagnola, austriaca e borbonica.

Come accaduto per tanti altri Comuni dell'Irpinia, anche la storia di Bisaccia è stata segnata da tremendi terremoti, di cui si ricordano quelli del 1456, del 1694 (con la distruzione di tutte le chiese e più di duecento case), del 1732 e del 1980.

Il comune di Bisaccia sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 3.799 abitanti, situato a 860 metri sul livello del mare. Il territorio si estende per 37,19 km² e i comuni confinanti sono: Andretta, Aquilonia, Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, Scampitella e Vallata.

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire dal latino Bi Saccus che richiama la tracolla messa alla sella dell'animale da soma. Gli abitanti sono detti bisaccesi e Sant'Antonio da Padova è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Chiesa della Natività di Maria (Concattedrale) - Edificata dai Normanni con facciata in stile gotico, è il principale luogo di culto di Bisaccia e si trova poco distante dal Castello Ducale.

• Castello Ducale di Bisaccia - Bastione che aveva la funzione di proteggere i territori dalle incursioni nemiche, è divenuto poi residenza signorile; dal suo loggiato si può godere di un bellissimo panorama.

• Museo Civico Archeologico - Allestito all’interno del Castello, conserva reperti della civiltà di Oliveto-Cairano.

• Palazzo Capaldo - Residenza in cui nacque il senatore del Regno d'Italia Pietro Capaldo, situata nella parte vecchia di Bisaccia.

• Formicoso - Altopiano dai dolci rilievi di steppa senza alberi, un tempo terreno da caccia dell’Imperatore.

• Altro - Chiesa di S. Maria del Carmine, Chiesa di S. Gaetano, Chiesa di S. Michele, Chiesa dei Morti, Chiesa di S. Antonio da Padova, Chiesa di Contrada Oscata, Chiesa del Sacro Cuore.

EVENTI

• Festa di Sant’Antonio da Padova - Festa del paese, in onore del Santo Patrono, con luminarie e concerti.

• Estate bisaccese - Rassegna di concerti ed eventi musicali e culturali, in programma nel periodo estivo.

• Festa di San Michele - Ricorrenza religiosa molto sentita in paese, si tiene a maggio e si rifà alle antiche feste di campagna.

• Giornate di Federico II - Sfilata dei costumi d’epoca.

• Processione del Calvario - Corteo religioso fino al Monte Calvario.

• Fuochi di San Giuseppe - Tradizionali falò che si tengono il 18 marzo.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Guanciale del Formicoso PAT - Taglio di carne suina di forma triangolare, ricavato dalla guancia delmaiale e dotato di una componente di grasso pregiato.

• Oliva masciatica PAT - frutto di media pezzatura a maturazione medio-tardiva, talvolta sfruttato per confezionare un olio dall'aroma fruttato e dal sapore tendenzialmente dolce.

• Caciocavallo di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

MORRA DE SANCTIS

Sebbene sia difficile ricostruire, con esattezza, il periodo storico in cui si costituirono i primi insediamenti nell'attuale territorio di Morra De Sanctis, i numerosi reperti rinvenuti in località Piano di Cerasuolo (Chànu Cirasùlu per i morresi), alcuni dei quali risalenti addirittura alla civiltà di Oliveto Citra-Cairano, fanno presagire l'esistenza di un primordiale centro abitato già a partire dal VII secolo a.C..

Nel corso della sua storia medievale, Morra De Sanctis subì numerosi incursioni nemiche e fu scossa da ben tre terremoti tra il IX e l'XI secolo, periodo in cui divenne uno dei castelli fortificati a difesa del Gastaldato di Conza. Il feudo, successivamente, fu di proprietà delle famiglie Morra, Zurlo, Caracciolo e nuovamente Morra, i cui componenti lo amministrarono fino all'abolizione della feudalità, avvenuta nel 1806.

Nel 1934, il comune di Morra Irpina mutò la sua denominazione in quella attuale, in onore del grande scrittore e critico letterario Francesco De Sanctis, di origini morresi.

Il comune di Morra De Sanctis sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 1.197 abitanti, situato a 863 metri sul livello del mare e a 62 km da Avellino. Il territorio si estende per 30,41 km² e i comuni confinanti sono: Andretta, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi e Teora. È attraversato dal grande fiume Ofanto.

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire dal termine morra, nel significato di "altura", "monticello", "cumulo di pietre"; mentre la specifica è legata al cognome del grande statista, Francesco De Sanctis, originario del borgo. Gli abitanti sono detti morresi e San Rocco è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Castello dei Principi Biondi Morra - Splendido maniero edificato in età longobarda, poi ricostruito in età normanna e ampliato durante la dominazione sveva.

• Chiesa dei Santi Pietro e Paolo - Chiesa Madre costruita nel XI secolo, proprio al di sotto del Castello, è visibile da lontano per la sua mole massiccia.

• Museo Civico Antiquarium - Inaugurato nel 2007 all’interno della locale sede comunale, l’esposizione illustra i risultati delle ricerche archeologiche sul territorio di Morra, con particolare riferimento alle tombe più antiche.

• Palazzo Molinari - Edificato nel XVIII secolo e caratterizzato dall'uso sapiente della pietra, è fra i palazzi storici più interessanti di Morra.

• Palazzo De Sanctis - Ubicata nel centro storico, con tipico portale in pietra, è la casa natale di Francesco De Sanctis (1817-1883).

• Museo di Memorie Desanctisiane - Allestito nell’ambito delle iniziative del Parco Letterario "Francesco De Sanctis" (1999/2001), il museo ospita una piccola raccolta di memorie e cimeli desanctisiani.

• Altro - Palazzo De Rogatis, Palazzo Del Buono, Palazzo Donatelli, Croce dei Piani, Chiesa del Carmine, Chiesa Presentazione di Maria, Chiesa S. Lucia, Chiesa S. Maria di Monte Castello, Chiesa S. Rocco, Chiesa Santi Pietro e Paolo, Chiesa Montecalvario, Mulino Donatelli.

EVENTI

• Sagra del Baccalà - Evento enogastronomico, denominato anche "Festa dell'Emigrante", che si svolge ad agosto con stand gastronomici, musica, animazione e prodotti tipici locali.

• Calici sotto le Stelle - Evento presso il Castello Biondi Morra, con osservazione astronomica, degustazione di vini e musica.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Baccalà alla Ualanegna - Nonostante la zona di montagna, a Morra vi è un vero e proprio “culto” del baccalà, preparato tipicamente con i peperoni cruschi.

• Migliazza con le Cicciole - Antica e tipica pizza rustica a base di trippa e granoturco.

• Ricotta di Carmasciano PAT - Bianca, di consistenza soffice e cremosa, ottenuta dal siero residuo della lavorazione dell’omonimo pecorino, molto pregiato.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

Lacedonia (Cerògne in dialetto irpino[4]) è un comune italiano di 2 060 abitanti[1] della provincia di Avellino in Campania.

La storia di Lacedonia risale all'età eneolitica. A confermarlo sono i ritrovamenti di armi in rame e altri reperti rinvenuti nel suo territorio. Le prime notizie certe, comunque, risalgono all'epoca degli Osci e nel paese sono visibili i resti di edifici costruiti sotto dominazione di popoli diversi. Del dominio romano, per esempio, sono rimasti reperti archeologici di piscine, terme, anfiteatro, lavatoi, giardini pubblici e, nella località denominata "Capi dell'acqua", quelli di una stazione destinata al cambio di carri e cavalli (cosiddetta "mutatio").

Dei tanti episodi storici ricostruiti nel tempo, si ricorda la partecipazione alla terza crociata, con l'invio di sessanta fanti e sessanta cavalli da parte di Riccardo Balbano, quando il feudo era sotto la dominazione dei Normanni.

Anche Lacedonia, come diversi paesi irpini, ha subito danneggiamenti a seguito di episodi sismici e, tra questi, si ricorda il terremoto del 5 dicembre 1456, a seguito del quale la famiglia Orsini, che in quel periodo possedeva il feudo, ricostruì la città ridotta in macerie, realizzando anche una cinta muraria con fossato e quattro porte a protezione della città.

Il comune di Lacedonia sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 2.203 abitanti, situato a 734 metri sul livello del mare. Il territorio si estende per 82,10 km² e i comuni confinanti sono: Aquilonia, Bisaccia, Melfi, Monteverde, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata di Puglia e Scampitella. È attraversato dal fiume Ofanto e dai torrenti Osento e Vallone Isca.

L’etimologia del nome sembra derivare dalla lingua degli Osci, che chiamarono questa terra Akudunniad e che significa "Madre cicogna"; la cicogna, non a caso, compare nel simbolo di Lacedonia, a partire dal 212 a.C., quando tale volatile prese il posto dell'aquila. Chiamata poi Erdonea, probabilmente da un suo conquistatore, successivamente è stata denominata Al Cidonia e Cedogna fino al 1800, per essere infine “Lacedonia”. Gli abitanti sono detti lacedoniesi e San Nicola e San Filippo Neri sono i loro patroni.

LUOGHI DI INTERESSE

• Castello di Pappacota - Detto anche "Castello di Pappagoda", risale al Cinquecento: di esso, restano soltanto una delle torri e parte del possente corpo di fabbrica.

• MAVI (Museo Antropologico Visivo) - Mostra allestita all'interno di un edificio ottocentesco, costituita dai 1.801 scatti fotografici dell'antropologo statunitense Frank Cancian e incentrati sulla riscoperta della civiltà contadina lacedoniese.

• Bosco Origlio - Area verde con sorgenti minerali, querce plurisecolari e il Lago San Pietro, in cui si trovano gli alberi monumentali denominati "Cerro del Tesoro" e "Cerro del Drago", dichiarati di rilevanza regionale.

• Concattedrale di Santa Maria Assunta - Edificata nel XVII secolo, è nota anche come "Chiesa di Santa Maria Assunta" e possiede una torre campanaria in travertino.

• Chiesa di Santa Maria della Cancellata - Chiesa antichissima che, in epoca romana, era dedicata alla dea Iside.

• Chiesa di San Filippo Neri - Chiesa dedicata al Santo Patrono di Lacedonia, si trova nella piazza dedicata a Francesco De Sanctis.

• Santuario della Madonna delle Grazie - Chiesa rurale situata fuori dal centro urbano, ai piedi di un colle: al suo interno, è conservata la statua della Santissima Vergine.

• Chiesa della Santissima Trinità - Piccola cappella di antichissime origini, ricostruita nel XVII secolo.

• Chiesa della Consolazione - Edificio religioso sconsacrato, in cui è presente una colonna cinquecentesca chiamata "Colonna del Pedoca".

• Museo diocesano di San Gerardo - Inaugurato nel 1997, è dedicato a San Gerardo Maiella.

• Palazzo Vescovile - Noto per aver ospitato San Gerardo Maiella.

• Casa del Diavolo - Struttura che la leggenda vuole costruita in una sola notte dal "diavolo" e che si trova in bilico sulla rupe tufacea del paese, dove, seppur priva di fondamenta, ha resistito a diversi terremoti.

• Sorgenti del fiume Osento - Il fiume Osento alimenta il Lago San Pietro e le sue sorgenti costituiscono un luogo di valore sia ambientale che culturale e storiografico, poiché, in questa zona, sono state rinvenute importanti testimonianze archeologiche.

• Valle del fiume Osento - La vallata scavata dall'Osento si presta particolarmente alle visite di persone interessate alla biodiversità tanto floreale, quanto animale. Essa è ideale anche la pratica del trekking.

• Grotta denominata "Urtacchio della corte" - Una delle più ampie grotte tufacee del paese, importante luogo sacro fin dall'epoca sannitica.

• Percorso rupestre e delle grotte tufacee - Percorso che conta oltre 150 grotte, abitate già dalla fine del Pleistocene, come dimostra il ritrovamento di reperti risalenti a oltre 13.000 anni fa.

• Rupi di San Biagio e grotte dei briganti - Situate tra l'altura denominata "Il Monte" e il monte Origlio, sono costellate da una moltitudine di grotte.

• Contrada Forna - Zona archeologica che ha restituito, nei decenni, una ingente mole di reperti conservati in svariati musei. Nei suo paraggi è attestata, nel Cinquecento, la presenza di un eremo benedettino, del quale, però, si sono perse le tracce.

• Sentieri naturalistici - Percorso del monte Pauroso e Percorso delle contrade Serrone e Macchialupo.

• Altre Chiese - Chiesa di S. Rocco, Chiesa di S. Nicola, Chiesa dello Spirito Santo, Chiesa del Purgatorio, Chiesa di S. Maria della Consolazione

EVENTI

• Festa della Madonna delle Grazie - Festeggiamenti e processione in onore della Madonna.

• Festa di San Filippo Neri - Festeggiamenti tradizionali che durano alcuni giorni, nella seconda metà di maggio, accompagnati dall'esibizione di artisti musicali e teatrali.

• Carnevale - Festeggiamenti con carri allegorici, maschere e chiacchiere (dolci tipici della festa).

• Fuoco di San Giuseppe - Tradizione del 18 marzo in cui vengono allestiti grandi falò.

• Festa di San Gerardo Majella - Festa dedicata a San Gerardo, in programma ogni anno il 16 ottobre.

• Festa di San Nicola - Festeggiamenti in onore del Santo Patrono il 6 dicembre.

• Cartellone annuale del Teatro Comunale di Lacedonia - Prevede almeno dieci spettacoli per stagione, posti in essere da compagnie di primissimo piamo a livello nazionale e numerosi concerti di musicisti.

• Rievocazione storica della Congiura dei Baroni - Manifestazione durante la quale si portano in scena i momenti salienti del giuramento pronunciato l'11 settembre 1486, con un corteo in abiti storici che percorre le vie del paese e una cena pubblica con pietanze medievali.

• Calici in centro - Evento che si tiene in una sera di agosto, durante la quale le migliori aziende irpine produttrici di vino occupano le grotte tufacee del centro storico e propongono una degustazione agli avventori.

• Concorso fotografico "1801 Passaggi" - Concorso fotografico al quale partecipano persone da numerose zone e che, ogni anno, prevede un tema ben preciso al quale ispirarsi.

• Presepe e Via Crucis viventi - Manifestazioni che si tengono, rispettivamente, a Natale e in prossimità della Pasqua.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Oliva masciatica PAT - frutto di media pezzatura a maturazione medio-tardiva, talvolta sfruttato per confezionare un olio dall'aroma fruttato e dal sapore tendenzialmente dolce.

• Cauzuncielli - Dolci cotti al forno, simili ai ravioli imbottiti, preparati con pasta di castagna e cioccolata.

• Sfogliatelle - Dolce imbottito di ricotta dolce o di marmellata di amarene.

• Asparagi - Presenti in grande quantità nel sottobosco di Contrada Forna.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

ANDRETTA

La storia di Andretta è molto antica: infatti, gli oggetti di industria litica rinvenuti nell'area di Pero Spaccone e in altre località del comune, come San Martino, Cervino, Aiafalca e Toppa Schiavi, sono risalenti al Paleolitico Inferiore, circa 2,5 milioni di anni fa.

La struttura insediativa era formata da piccoli nuclei abitativi sparsi (ville rustiche principalmente), a carattere familiare e a vocazione agro-pastorale. La fortificazione del borgo fu più recente, intorno alla metà del VI secolo d.C., e seguì lo schema bizantino per la strategia difensiva e il controllo del territorio.

Il comune di Andretta sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 1.794 abitanti, situato a 850 metri sul livello del mare e a 70 km da Avellino. Il territorio si estende per 43,61 km² e i comuni confinanti sono: Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi e Morra De Sanctis.

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire da alcuni cognomi locali quali Andretta, Andrietta o Andrietti; mentre per altri avrebbe origine greca, ανδρεία (andreia), cioè "fortezza". Gli abitanti sono detti andrettesi e Sant'Antonio di Padova è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Museo della Civiltà Contadina e Artigiana - Museo con circa 1.000 reperti che testimoniano gli antichi mestieri, tra cui cappellaio, maniscalco, falegname, ciabattino, attrezzi agricoli e oggetti legati alla vita contadina.

• Chiesa di Santa Maria Assunta - Chiesa Madre risalente al XVI secolo, situata su un terrazzamento.

• Monte Airola - Collina che si erge al latere del borgo, dove sono presenti una bella pineta e un'area attrezzata, una croce e statue religiose dal grande valore simbolico e da cui è possibile godere di uno splendido panorama.

• Santuario della Stella Mattutina - Detto anche della “Vergine Stella del Mattino”, è una struttura religiosa annessa al vecchio convento, fondato dai Padri Cistercensi nel XVI secolo.

• Chiesa di Santa Maria del Carmine - Edificio religioso, accanto al quale è stato istituito un Convento dei Padri Carmelitani.

• Ruderi del Castello - Del castello resta soltanto il sito, nel punto più alto di Andretta.

• Altro - Palazzo Di Guglielmo, Fontana dei Pioppi, Monumento ai Caduti, Obelisco Croci, Statua di Francesco Tedesco, Chiesa dell'Incoronatella, Cappella del Purgatorio, Chiesa di Maria SS. dell'Annunziata, Chiesa di San Giovanni Battista.

EVENTI

• Madonna Stella del Mattino - Festa religiosa che si svolge l'ultimo sabato e l'ultima domenica di maggio, con una processione caratterizzata da tre giri intorno al Santuario della Stella Mattutina.

• L'Incoronatella - Festa religiosa che si svolge l'ultima domenica di aprile.

• Festa Patronale - Celebrazioni in onore di Sant'Antonio che si tengono nei giorni 3, 4 e 5 di settembre.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Guanciale del Formicoso PAT - Taglio di carne suina di forma triangolare, ricavato dalla guancia del maiale e dotato di una componente di grasso pregiato.

• Cinguli - Cavatelli di pasta fatta a mano al sugo di carne.

• Sfrittuliata - Piatto con carne di maiale, patate e peperoni sotto aceto.

• Peparuli chini - Peperoni sotto aceto, ripieni con briciole di pane, origano, uvetta sultanina e alici salate.

• Pizza re Granurinio - Pizza gialla con farina di granturco da abbinare alla verdura.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

Cairano (cairàn in dialetto irpino[4]) è un comune italiano di 274 abitanti della provincia di Avellino in Campania.

Il territorio di Cairano ha favorito l’insediamento umano fin dall’età del ferro, evidenza confermata da interessanti ritrovamenti archeologici.

La sua è una posizione strategica ideale, di comunicazione tra la Valle dell’Ofanto e quella del fiume Sele, nonché unione tra il litorale adriatico e quello tirrenico; per questo motivo, divenne presidio militare durante l’epoca romana, a difesa di una colonia molto preziosa a Conza e nota con il nome di Castellum. Anche in età longobarda, Cairano assunse con molta probabilità il ruolo di Castrum militare, a difesa delle valli sottostanti. I ritrovamenti archeologici portati alla luce nelle località Vignale, Serra e Cannelicchio hanno individuato abitati e necropoli che risalgono agli inizi del IX al VI secolo a.C. e che appartengono alla cosiddetta cultura "Oliveto-Cairano". Le necropoli sono uniche, caratterizzate da tombe a fossa, finora le più antiche tombe di questo tipo rinvenute in Campania.

Il comune di Cairano sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un borgo di 298 abitanti, situato a 770 metri sul livello del mare e a 70 km da Avellino. Il piccolo territorio si trova al centro della naturale via di comunicazione tra la Valle dell’Ofanto e quella del fiume Sele e si estende per 13,81 km². I comuni confinanti sono: Andretta, Calitri, Conza della Campania e Pescopagano.

L'etimologia del nome proviene da Car-janus (che vuol dire "monte di giano"), trasformatosi in epoca romana in Castellum Carissanum e chiamato Cairano sin dal 1500, come risulta dalle carte geografiche del Vaticano completate nel 1585. Gli abitanti sono detti cairanesi e San Leone Magno è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Rupe - Luogo che offre un'incantevole vista sul paesaggio irpino, da contemplare con il delicato suono di organi a vento.

• Chiesa di San Leone Magno - Cappella dedicata al Santo Patrono nel 1727, con portale e altare in marmo policromo.

• Chiesa della SS. Immacolata Concezione - Chiesa con pregiato altare in marmo e dipinto risalente al XVIII secolo.

• Cantine ipogee - Intero quartiere con grotte a uso cantine, di origine arcaica.

• Ruderi del Castello - Visibili dalla cima della collina, sono i resti di un castello del 1096 e definito "Castellum Cariussanum".

• Sito Archeologico della Collina del Calvario - Sito archeologico risalente all'Età del Ferro, in cui sono stati rinvenuti numerosi resti, alcuni dei quali custoditi nel Museo Irpino di Avellino.

• Chiesa di San Martino Vescovo - Chiesa madre del borgo, conserva opere del Settecento, come la tela della "Madonna con Bambino".

• Centro Storico - Caratteristica struttura urbana del borgo medievale, ben tenuto, con portali in pietra.

• Palazzo Marchesale Mazzeo - Noto anche come Palazzo Ex Marchesi Garofalo, risale al XVIII secolo.

• Torre Civica - Costruita nel XIX secolo, è stata edificata in pietra squadrata.

• Palazzo gentilizio Famiglia Amato - Palazzo storico del XVIII secolo, con all'interno una piccola cappella dove fu ospite San Gerardo Maiella.

• Museo delle Relazioni Felicitanti - Installazioni artistiche del maestro Giovanni Spiniello, con museo interattivo multimediale in allestimento, denominato "Tomba del Soldato" (sec. X-IX a.C.), e racconti esperienziali.

• Sentiero naturalistico - Percorso trekking tracciato dal CAI.

EVENTI

• Cairano 7X - Festival di arte e visionarietà per promuovere la bellezza del borgo.

• SponzFest - Festival con direzione artistica di Vinicio Capossela, in partenariato col comune di Calitri (capofila).

• Masterclass mestieri e arti dello spettacolo - Evento formativo e performativo diretto da Franco Dragone.

• Recupera Riabita - Evento culturale-seminario sui piccoli paesi e sulle aree interne.

• Borgo Fiorito - Evento estivo caratterizzato da creazioni artistiche floreali in spazi pubblici e privati del borgo.

• Fabbrica del Vino - Progetto innovativo-sperimentale di vinificazione con tecniche arcaiche nelle cantine ipogee.

• Festa di San Leone Magno - Celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono, in programma nel corso della prima domenica di giugno.

• Festa di S. Gerardo Maiella e Sacro Cuore di Gesù - Si svolge nei giorni 23 e 24 settembre.

• Sagra dei fusilli - Degustazione enogastronomica dei prodotti locali, in programma tra agosto e settembre.

• Sagra dei Cingul’ e Sauzicchj’ - Evento enogastronomico, con deliziosi piatti artigianali e degustazione di vini.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

• Cinguli di San Martino - Pasta fatta in casa al sugo.

• Vini - Prodotti artigianalmente nelle storiche cantine ipogee.

Calitri (Calìtrë in dialetto irpino) è un comune italiano di 4 256 abitanti della provincia di Avellino in Campania situato lungo le rive del fiume Ofanto è situata su una collina a 530 m s.l.m.[4] in Irpinia, al confine con la Basilicata.

La storia di Calitri ha origini antichissime che vanno dalla protostoria all’età del ferro. Questo è testimoniato da recenti ritrovamenti di tombe a fossa nella località Convento. Con la costruzione del poderoso castello, nel XIII secolo, il borgo diventò un insediamento urbano fortificato e strutturato nel solco degli interventi federiciani. Dopo la dominazione angioina, venne acquistato dai Gesualdo che lo detennero per oltre tre secoli.

Il paese di Calitri riuscì a resistere a diversi terremoti, tranne a quello del 1694 che lo distrusse interamente e, per questo, fu abbandonato e ricostruito più a valle. Di fatto, la residenza signorile fortificata, che incorporava i resti della roccaforte medievale, si trasformò in uno straordinario borgo stratificato.

Il comune di Calitri sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 4.457 abitanti, situato a 601 metri sul livello del mare. Il territorio molto vasto, terzo nella provincia di Avellino per superficie, si estende per 100,88 km² e i comuni confinanti sono: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Atella, Pescopagano, Rapone, Rionero in Vulture e Ruvo del Monte. È attraversato dal fiume Ofanto e dai torrenti Cortino, Defezze e Orato.

L'etimologia del nome proviene dal termine greco aletrion (Aλετριον), che si riferisce alla macinazione del grano, trasformatosi in epoca romana prima in Alètrium, poi in Caletrum e, infine, in Calitri. Gli abitanti sono detti calitrani e San Canio è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Borgo Castello - Luogo molto suggestivo, nato dalle fondamenta dell'antico castello e ristrutturato con cura, offre alla vista uno splendido panorama godibile dalla cima.

• Museo della Ceramica - Istituito il 29 settembre 2008, si trova nel Borgo Castello e documenta la variegata produzione di ceramiche di Calitri e dell'intera Valle dell'Ofanto.

• Mostra degli Oggetti Sacri - Interessanti reperti, come antichi candelabri in ottone, reliquie di Santi e statue di scuola napoletana, esposti nella Cripta della Chiesa dell'Immacolata Concezione.

• Chiesa dell'Immacolata Concezione - Costruzione religiosa iniziata nel 1710 e ultimata nel 1714, quando il 9 aprile del 1714 fu celebrata la prima messa.

• Chiesa della Santissima Annunziata - Struttura cinquecentesca dal tipico portale rinascimentale con lunetta, ispirata all’architettura romanica.

• Chiesa di San Canio - Già esistente nella seconda metà del Quattrocento, originariamente era costruita vicino al monastero delle Benedettine.

• Mostra di Scultura di Luigi Di Guglielmo - Raccolta delle opere dell'artista e scultore locale, che lavora il legno a partire da manufatti in disuso a cui conferisce anima e vita nuova.

• Torre della Porta di Nanno - Parte integrante delle fortificazioni, contigua alla porta ovest del paese.

• Palazzi - Municipio (Ex Monastero delle Benedettine), Palazzo Baronale Mirelli, Palazzo Berrilli, Palazzo Rinaldi, Palazzo Zampaglione.

• Altro - Chiesa di S. Antuono (Antonio), Chiesa di S. Bernardino, Chiesa del Calvario, Chiesa dell'Assunta, Chiesa della Madonna della Foresta, Chiesa di S. Lucia, Ruderi dell'Abbazia di S. Maria in Elce, Cappella di S. Gaetano.

• Percorsi - Possibilità di effettuare trekking naturalistici e visite alle grotte di stagionatura di salumi e caciocavalli.

EVENTI

• Sponz Fest - Festival musicale diretto da Vinicio Capossela che richiama decine di migliaia di turisti durante l'ultima settimana di agosto.

• Processione del Venerdì Santo - Tradizione che si svolge da circa tre secoli, la processione parte dal centro storico e arriva alla collina del Calvario.

• Fiera Interregionale - Evento volto a promuovere, valorizzare e commercializzare i prodotti tipici della Campania e delle regioni limitrofe, in programma tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

• Presepe Vivente - Rappresentazione del presepe per le vie del centro storico, che si svolge ovviamente a dicembre e durante la quale sono messi in mostra tutti gli antichi mestieri.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Cannazze PAT - Preparazione gastronomica di mezzi ziti, detti anche mezzani, trafilati al bronzo e spezzati a mano, solitamente conditi con ragù di carne a lunga cottura e con un misto di formaggi grattugiati, prodotti in zona.

• Pane di Calitri PAT - Di forma circolare e taglio longitudinale, è ottenuto con semola di grano duro e farina di grano tenero; la crosta, molto croccante, è di colore bruno scuro e la mollica ha piccole occhiature diffuse e uniformi.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Guanciale del Formicoso PAT - Taglio di carne suina di forma triangolare, ricavato dalla guancia del maiale e dotato di una componente di grasso pregiato.

• Acqua sala - Fette di pane bagnate con acqua bollente salata con uova sode, olio soffritto, aglio e peperoncino.

• Baccalà alla Ualanegna - Condito con sugo a base di olio soffritto con aglio e peperoncino forte.

• Caciocavallo Silano DOP - Formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di diverse vacche, tra cui la podolica.

Guardia Lombardi ['gwardia lom'bardi]; La Uàrdia in dialetto irpino; IPA: [la'wardja]) è un comune italiano di 1 517 abitanti[1] della provincia di Avellino in Campania.

Le origini di Guardia Lombardi sono molto antiche e, proprio per questa ragione, risultano essere molto incerte. Come si legge sul sito del Comune, da alcuni reperti, ritrovati in particolare in un terreno che si trova in contrada Coste, si può affermare che i Romani arrivarono a Guardia mentre percorrevano la vecchia Via Appia, diretti a Brindisi.

Quel che risulta certo, storicamente, è che Guardia fu fondata da un popolo barbaro, i Longobardi. Furono proprio questi a dare il nome al paese, chiamandolo “Guardiae Lombardorum”; nome poi divenuto “Guardia Lombardi”, “Guardia dei Lombardi” e , infine, “Guardia Lombardi”. I Longobardi, infatti, costruirono in questo territorio un castello avente funzione di vedetta ed è da questo che è derivato il nome del paese. I resti di questo castello sembrano essere stati inglobati in un palazzo signorile costruito nel XVII secolo, ora di proprietà delle famiglie Forgione e Santoli.

Il paese fu distrutto nel 1133 da Ruggiero il Normanno, ma fu ricostruito e divenne possedimento dei Balvano. Successivamente è passato nelle mani di diverse famiglie dei Gesualdo ed è stato sottomesso da diversi popoli, fino a essere annesso, nel 1861, al Regno d'Italia.

Il comune di Guardia Lombardi sorge nell'area della Valle dell'Ufita. È un paese di 1.580 abitanti, situato a 998 metri sul livello del mare e a 62 km da Avellino. Il territorio si estende per 55,87 km² e i comuni confinanti sono: Andretta, Bisaccia, Carife, Frigento, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallata. È qui che nasce il fiume Fredane.

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire dal termine “guarda, garda” che entra nella composizione di molti toponimi e allude all'esistenza di un posto di guardia. Gli abitanti sono detti guardiesi e San Leone IX è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Fondata nel 1315, è la Chiesa Madre dedicata alla Madonna delle Grazie.

• Chiesa di San Vito - Detta anche "Chiesa del Miracolo", fu costruita intorno al Seicento, insieme al Convento dei Padri Agostiniani.

• Chiesa di San Pietro - Nata dalla costruzione di una piccola cappella nel 1908.

• Museo delle Tecnologie, della Cultura e della Civiltà Contadina dell'Alta Irpinia - Museo in cui sono esposti circa 480 pezzi e 501 fotografie.

• Monumento ai Caduti - Stele dedicata ai caduti in guerra in Piazza Vittoria.

• Chiesa di Santa Maria dei Manganelli - Costruita dai Padri Francescani intorno al 1600 nella contrada omonima, una zona rimasta semideserta a seguito della peste del 1656.

• Pietra della Vergogna o degli insolventi A.D. 1611 in via Roma - Una sorta di gogna alla quale venivano legati gli insolventi, esposti alla derisione pubblica.

• Fontane - Fontana Beveri, Fontana Tolla, Fontana Manganelli (con anfiteatro, area pic-nic e area giochi), Fontana San Leone, Fontana di Santa Maria. Altre Fontane sono: Matrone, Righiera, San Leonardo, Frassino, Volacchio, Della Calce, Lavagnili, Pietri di Sotto, Dell'Agata, Fontanili, Tonsone.

EVENTI

• Festa in onore di Santa Maria dei Manganelli - Evento sacro e storico, dedicato a Santa Maria dei Manganelli, che coinvolge i guardiesi nel mondo e ricorre il 21 e il 22 giugno.

• Festa in onore di San Pietro Apostolo - Evento di preghiera, storico ma anche folkloristico, che ricorre il 28 e 29 giugno.

• Festa del Santo Patrono Leone IX e Compatroni - Programma civile e religioso che si svolge nel mese di agosto ed è dedicato ai Santi patroni.

• Fiera di San Leone IX - Festa patronale che ricorre il 19 aprile ed è une delle feste tradizionali delle sagre enogastronomiche campane.

• Festa di San Gaetano - Festa locale stagionale con attrazioni turistiche che ricorre il 7 agosto.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Agnello di Carmasciano PAT - Carne fresca di agnelli delle razze laticauda e bagnolese, allevati con cura mediante erbe e fieno arricchiti dalle esalazioni sulfuree della Mefite.

• Pecorino di Carmasciano PAT - Formaggio di pecora prodotto nell'omonima località situata tra Guardia Lombardi e Rocca San Felice: dal gusto assolutamente unico, è caratterizzato da un'accurata preparazione interamente artigianale.

• Ricotta di Carmasciano PAT - Bianca, di consistenza soffice e cremosa, ottenuta dal siero residuo della lavorazione dell’omonimo pecorino, molto pregiato.

• Acqua sala - Pane condito con aglio, olio e peperoncino.

• Baccalà a la pertecaregna - Baccalà fritto con aglio, olio e peperoncino.

• Cìngule e foglie - Cavatelli e foglie di broccoli.

• Léttle' - Strisce di zucca secche, fritte con aglio, olio e peperoncino.

• Lagne e ciceri o Lagne e fasuli - Tagliatelle con ceci o fagioli.

• Maccherunari - Pasta lunga fatta in casa.

• Migliatieddri - Involtini di interiora di agnello, tipico piatto pasquale.

• Migliazza - Pizza da forno a base di farina e granoturco.

• Pizza cu li vruocculi - Pizza di farina di mais e broccoli.

• Laganieddri cu ru lattu - Fettuccine o tagliolini al latte.

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

Conza della Campania (IPA: ['kondza 'della kam'pania][4], Cònze in campano[5]) è un comune italiano di 1.256 abitanti in provincia di Avellino in Campania.

In età romana e altomedievale, Conza della Campania (Compsa) fu una città importante e per molti versi anche potente, almeno fino all'età moderna, quando, a causa di frequenti terremoti, subì forti danneggiamenti e una decimazione della popolazione. Tra i più disastrosi eventi sismici si ricorda quello del 25 ottobre 990, dopo il quale l'antica Compsa venne ricostruita su una collina, con le case attorno al castello. Anche il più recente terremoto, però, quello del 23 novembre 1980 sconvolse Conza della Campania, provocando la distruzione del vecchio borgo, attualmente disabitato, e portando alla ricostruzione dell'attuale centro abitato a valle.

Si ricorda che Conza della Campania fu dal VI secolo sede vescovile e dall'XI secolo sede arcivescovile metropolitana.

Il comune di Conza della Campania sorge nell'area dell'Alta Irpinia. È un paese di 1.289 abitanti, situato a 440 metri sul livello del mare e a 68 km da Avellino. Il territorio si estende per 51,64 km² e i comuni confinanti sono: Andretta, Cairano, Caposele, Castelnuovo di Conza, Morra De Sanctis, Pescopagano, Sant'Andrea di Conza e Teora. È attraversato dal fiume Ofanto e affaccia sulla diga di Conza.

L'etimologia del nome proviene da Compsa, antica e potente città. Gli abitanti sono detti conzani e Sant'Erberto è il loro patrono.

LUOGHI DI INTERESSE

• Parco Archeologico di Compsa - Resti della città romana riemersi al di sotto delle rovine del paese di Conza, quasi completamente distrutto dal terremoto del 1980; è costituito da una complessa stratificazione edilizia che rappresenta il palinsesto di oltre 2.000 anni di storia con il Foro romano, l'Anfiteatro, le Terme, la Cattedrale e la Colonna-Stemma.

• Oasi WWF Lago di Conza - Immensa area verde, caratterizzata da un grande lago azzurro incastonato tra dolci colline, un prato naturale punteggiato di fiori spontanei, sentieri da fare a piedi o in bici, due aree faunistiche, area picnic, parcheggio e un centro visite attrezzato.

• Concattedrale di Santa Maria Assunta - Collocata al centro del nuovo insediamento di Conza della Campania, è stata edificata per sostituire l'antica cattedrale di Conza, distrutta dopo il terremoto del 1980.

EVENTI

• L'Assedio di Compsa - Rievocazione storica degli eventi che nel 216 a.C. coinvolsero la città romana di Compsa durante la seconda guerra punica: si svolge ad agosto, nel Parco Archeologico, e prevede la partecipazione degli abitanti del paese, vestiti con abiti e armature dell'epoca romana.

• Festa delle Maggiaiole - Si svolge l'ultimo sabato di maggio e consiste in un rito folkloristico e religioso, sotto forma di corteo, che si ripete da tempo immemore e che suggella l’amicizia tra i limitrofi borghi irpini di Sant’Andrea di Conza e Conza della Campania.

• Festa di Sant'Erberto - Festeggiamenti in onore del Santo Patrono che si svolgono il 20 agosto.

• Sagra del Migliariello, Baccalà e Porchetta - Evento enogastronomico che si svolge il 25 luglio e promuove i prodotti tipici locali.

• Estate a Conza - Serie di manifestazioni estive a carattere culturale, ricreativo, musicale ed enogastronomico, che si svolgono da luglio ad agosto.

PIATTI E PRODOTTI TIPICI

• Caciocavallo irpino di grotta PAT - Formaggio a pasta filata, prodotto con latte proveniente da allevamenti di piccole e medie dimensioni, da bovine in prevalenza di razza bruna, stagionato tradizionalmente in grotta.

• Caciocavallo Silano DOP - Ottimo formaggio semiduro, a pasta filata, prodotto con latte di vacca di diverse razze, tra cui la podolica, una tipica razza autoctona del territorio.

Il Distretto del Commercio Alta Irpinia rappresenta una delle principali iniziative di valorizzazione economica e territoriale nella regione Campania. Situato in un'area ricca di storia, cultura e tradizioni, il distretto si estende attraverso i suggestivi paesaggi collinari

e montani dell'Irpinia, coinvolgendo numerosi comuni che collaborano sinergicamente per promuovere lo sviluppo locale.